La nuova vita dei lavatoi e delle terrazze condominiali

( <– Parte prima: Etnografie di quartiere /1 )

Ecco, dicevo…

Il 6 aprile ho inviato l’intervista via e-mail (pdf e word) ai miei vicini di casa e via Whatsapp a Luis e Luigi, con un mandato specifico per questi ultimi: di far girare l’intervista a tutto il loro palazzo. Il giorno dopo sono iniziate ad arrivare le prime interviste nelle seguenti modalità: fotografie dell’intervista stampata e compilata a mano o direttamente dal pc; solo le risposte numerate, senza domande, in un messaggio whatsapp; via e-mail in file pdf o word; stampate e lasciate sulla porta di casa; solo una persona mi ha chiesto di porgli le domande dal giardino (e, nonostante l’anonimato che avevo richiamato, mi è stato risposto: “ma chissenefrega, tanto lo sai che sono io”).

Ai vicini del palazzo di fronte non ho mai sollecitato le interviste, al fine di verificare dove sarebbe arrivata l’inerzia del primo invio; mentre ai miei vicini di casa una volta le ho chieste, perché avevano risposto solo gli uomini e volevo anche dei pareri femminili, volevo coinvolgerle, sì volevo sapere.

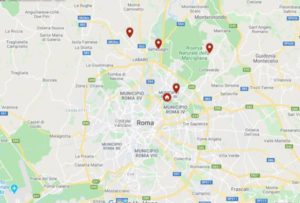

Quella che sembra l’ultima intervista mi è arrivata il 15 aprile e oggi che siamo al 26 direi di poter considerare chiuso questo piccolo osservatorio domiciliare, i cui primi risultati sono stati quelli relazionali. I miei vicini Luis e Luigi sono stati molto generosi nel farsi carico di invii, spiegazioni, ricezione e re-invii a me di un oggetto che non era di loro necessario interesse, ma del quale -in qualche modo – hanno sentito la responsabilità morale. Essi hanno modificato talmente tanto il metodo, da rendere anche questo il senso vero e proprio dell’intervista: tracciarne il percorso autonomo che stava intraprendendo oltre ad (o più che) analizzarne i risultati. Quella che ho tracciato è stata la rete dei loro contatti più prossimi (amici cari, parenti di primo grado e altri con cui hanno dei vincoli di affinità); ho avuto conferma di questa ipotesi oggi perché gliel’ho chiesto con le consuete modalità comunicative: inviando loro un messaggio. L’intervista è partita da via delle Alpi Apuane nel quartiere di Montesacro (indicata dall’icona della casa nella mappa seguente) e ha “viaggiato” verso nord, fino a raggiungere alcune delle zone periferiche, restando sempre nell’ambito del quadrante settentrionale della città.

Ho ricevuto ventiquattro interviste in totale, da parte di undici donne e tredici uomini; questa parità la attribuisco ai nuclei familiari a cui sono state inviate (coppie prevalentemente; infatti spesso le interviste sono arrivate due a due). Anche l’età minima 31 e la più alta 69, con una media di circa 43 anni, mi appaiono rappresentative delle reti amicali e familiari di Luis e Luigi, che hanno anche una scolarizzazione media alta. Dalle risposte, relative al confinamento e alle relazioni con i vicini di casa, è emerso che la maggioranza aveva rapporti con buona parte del vicinato, ma che di lavoro se ne parlava poco, o almeno se ne parlava con pochi. 10 persone hanno dichiarato di aver modificato le proprie abitudini, di aver iniziato a parlare delle preoccupazioni lavorative ed economiche che riguardavano loro e i propri familiari, anche con vicini con i quali non avevano mai avuto rapporti prima del confinamento domestico; ma hanno anche riferito che questi incontri avvenivano per “condividere”, “consolarsi” e “per passare il tempo”, parlando per necessità a voce alta dai balconi e dalle finestre e che, a fronte di questo canale di comunicazione così prossimo, una esigua minoranza si è scambiata anche dei contatti telefonici o dei social network. I pochi che hanno detto di non aver mai parlato di lavoro e di preoccupazioni economiche hanno asserito che “ancora” non sentivano il bisogno di farlo, perché il lavoro era fino ad allora garantito o perché non c’era abbastanza intimità per confidare le difficoltà economiche con chi si erano appena stabiliti dei contatti.

Insomma, emerge un quadro che sarebbe interessante sviluppare, ancora osservare, ma non avrò probabilmente il tempo di farlo nel tornare a dei ritmi lavorativi più serrati (tornerò a dei ritmi lavorativi più serrati?) e, soprattutto, sembra che ora davvero l’inerzia del primo invio sia giunta al termine. Dovrei-potrei scegliere altri canali di diffusione, stavolta con maggiore contezza di farlo; ma diciamo che questa prima osservazione dai “domiciliari” si può dire terminata. Come avevo già avuto modo di osservare e come il mio contesto vitale suggeriva – ipotesi esiguamente confermata da queste poche narrazioni incontrate – le misure prese per la gestione del Covid-19 sembra stiano lentamente erodendo una quota parte di quel pudore che definisce i limiti sociali dell’intimità, proprio mentre venivano limitati esponenzialmente i contatti umani quali possibili fonti di contagio. Sembra che un sentimento come la vergogna abbia trovato luogo di espressione in spazi e contesti pubblici che assumono ora nuova vita, “la vita sociale dei lavatoi sulle terrazze condominiali” direbbe la mia amica Giulia e mi sembra di sentire la sua voce nelle orecchie mentre sorride e mi dà di gomito. Sì, proprio la vergogna che è capace di ammalare in alcune parti del mondo (penso agli studi di Epstein, 1984 e di Imberton Deneke, 2002, ed altri ancora) quando viene rappresentata e arriva a spaccare potentemente codici e ruoli. Mi spiego meglio attraverso un esempio: avevo circa 13 anni e il mio pseudo fidanzatino Marco mi invita per la prima volta – erano gli anni ’80 – con il suo gruppo di amici, con la “comitiva”, insomma. Lo vedo da lontano, corro per andargli incontro emozionata, cado rovinosamente a terra. Di quella vergogna cocente ricordo ancora il brecciolino sulla guancia, oltre all’onta e alle conseguenze: tempo una settimana e mi ha lasciata. Ecco, questi sono i cocci: i codici sociali infranti (direbbe mia madre: non si corre incontro al fidanzato, poi davanti a tutti!) ed ecco la malattia: la sofferenza profonda di una tredicenne e l’autoisolamento dalla vita del quartiere per un po’ di tempo (forse non avrò giocato a campana il sabato ai giardinetti).

Allora penso che, forse, nella processuale trasformazione che mi sembra stiano avendo le espressioni del sentimento della vergogna ci sia proprio l’erosione di questi codici del pudore (non si parla ad alta voce dai balconi, dai terrazzi, dai lavatoi, non si parla soprattutto di difficoltà economiche con i vicini di casa che non si conoscono); forse ancora, agire questa vergogna trasformandola, diventa, al contrario di com’era “prima del Covid-19”, un atto salutare.

È bene allora urlarsi balcone-balcone per raccontarsi, per confidarsi spettri di povertà- che tanto spettri non sono -e finché si parla e non si fa come il vecchio descritto nella “Peste” di Camus, ancora possiamo reggere, seppur un po’ più scoperti e con le emozioni a fior di sputo.